介護用品の選び方

入浴補助用具の選び方

入浴補助用具選びの

ポイント

-

1.移動の手助け

ご利用者が安全に動けること

つかまり歩きができる「手すり」や、浴槽の底までの段差を減らす「浴室内いす」など、 補助用具をご利用者の身体の状態に合わせて活用すれば安心して移動できます。

-

2.すべり止め

安心して入浴できること

浴槽内での転倒などを防止する「すべり止めマット」を利用すれば入浴も安心です。

-

3.サポート

介助者の負担が少ないこと

浴室の移動に「シャワーキャリー」を使えば介助者が手伝いやすくなります。

ラインナップ

●手すり

足元が滑りやすい浴室へ出入りする際、 壁に手すりがあれば転倒を防止でき、安定性が向上します。

●浴槽用手すり

立った姿勢での浴槽への出入りが可能な方に。浴槽の縁に取り付けて使用し、出入りのときに身体を安定させます。浴槽内での姿勢のキープにも役立ちます。

●すべり止めマット

浴槽内に敷くだけで、転倒を防止します。立ち上がりをラクにする効果もあります。

●シャワーキャリー

浴室まで歩けない場合に使用します。居室から浴室、浴室内もそのまま移動し、座った状態で身体を洗うことができます。

●浴槽内いす

浴室まで歩けない場合に使用します。居室から浴室、浴室内もそのまま移動し、座った状態で身体を洗うことができます。

●バスボード

浴槽をまたぐのが不安な場合に使用します。浴槽の上に渡したバスボードに腰掛けて身体を回転させて浴槽に入ります。

●シャワーチェア

浴槽内での転倒などを防止する「すべり止めマット」を利用すれば入浴も安心です。

-

- 立ち上がりやすい

高さに調節 - 身体に合わせて座りやすいサイズを選ぶ

- 滑りにくい脚

- 立ち上がりやすい

-

- 背もたれで

姿勢をキープ - 肘掛けで安定させ立ち座りも安全に

- 背もたれで

-

背・肘掛けなし

座った姿勢をキープできる方向け。コンパクトで省スペースです。

-

背つき

座面の高さを調整できるタイプが便利です。

-

背・肘掛けつき

安定感に優れています。折りたためるタイプもあります。

-

肘掛けはねあげタイプ

移乗台としても使えます。

-

折りたたみタイプ

コンパクトに収納でき洗い場を広く使えます。

-

ソフトパッドタイプ

やわらかい座面で長時間でも疲れにくい。

ポータブルトイレの選び方

ポータブルトイレ選びの

ポイント

-

1.機能

ご利用者の状態に合わせて選びましょう

小柄な方と大柄な方のそれぞれに適した座面の幅や高さ。 立ち座りが不自由な方とできる方のそれぞれに適した肘掛けのタイプがあります。

-

2.清潔

いつもキレイに保てること

お部屋の中でも、気持ちよく過ごせるように 衛生面にも注意して選びましょう。

-

3.快適

気持ちよく利用できること

ご利用者の心理的な負担を和らげるために、 デザインやプライバシーにも配慮しましょう。

ポータブルトイレの

ご利用方法

●座り立ちができる方

-

①腰掛けて便座を上げます。

-

②ベッドのグリップを持ち立ち上がります。

-

③ベッド、トイレの手すりを持ち移動します。

-

④前屈みになり、腰を下ろします。

-

⑤排泄後お尻をずらし拭きます。

-

⑥トイレの肘掛けを持ちベッドに移動。

●立ち座りが不自由な方

-

①トイレの座面とベッドの高さを合わせると使いやすくなります。

-

②ベッドの上とポータブルトイレに手を置き身体を移動します。

-

③お尻を滑らせるように移動します。

-

④負担が少ない移動ができます。

ラインナップ

●肘掛けを選ぶ

-

立体移乗ができる方

安定感のある固定肘で、立ち座りもラクラク。

-

ベッドから移乗する方

肘を上げられるので、座位移乗が楽で、介助も行いやすい。

-

●座面の高さを選ぶ

ひざが直角に曲がり、足底が床に付くように調整できるものを選ぶ。

低座面タイプ

高さ

約40cmまで

高座面タイプ

高さ

約50cmまで

-

●座面の幅を選ぶ

標準タイプ

幅約

50~54cm

ワイド幅タイプ

幅約

56~60cm

●ポータブルトイレの種類と機能

-

洗浄

温水洗浄でいつも清潔。紙でおしりを拭くのが大変な方に。

-

脱臭

脱臭剤や排泄物のにおいが気になる方に。

-

ソフト便座

やわらかい座面で長時間でも疲れにくい。

-

暖房便座

暖房便座で冬もあったか。

-

家具調タイプ

お部屋の雰囲気とマッチさせたい方に。重量があり、頑丈で安定性があります。

-

プラスチックタイプ

軽量で、お手入れも簡単。立ち座りができる方におすすめです。

ゆったり足を広げられる、前方に支柱のないひじ掛け形状。 標準幅+6cmでゆったり座れ、余裕があるので移乗の動きがスムーズ。

アーチ型支柱で足を広げやすい、つまり、股の間に手を差し込みやすいので、局部を拭きやすく、排便を促すために、ペットボトル等のシャワーでお尻を刺激できます。 アーチ型支柱によるひじ掛け形状。全体の幅48cmと、コンパクトサイズながら、ひじ掛け内寸は40cmを確保していますので、ゆったりとご使用いただけます。

昇降式ひじ掛けでスムーズな移乗と着座時の座位サポートを両立。 オープンアシスト機能が付いているので便フタがバネの力で簡単に開きます。

移動用リフトの選び方

こんな方におすすめ

-

自力または車いす等での

移動が困難な方

-

浴槽内やいすでの立ち座りに

不安のある方

-

階段の昇り降りに

不安のある方

-

段差の昇り降りに

不安のある方

ご利用方法

-

① 介護ベッドの背を起こし、吊り具を装着し、リフトのハンガーに掛けます。

-

② 少しずつゆっくりと吊り上げ、リフトの向きを車いすの方へ移動させます。

-

③ 車いすを身体の下に移動、ゆっくりとおろしながら、深く座るように着座させてから吊り具をはずします。

ラインナップ

-

床走行式リフト

リフト全体が床を走行することによってリフトに乗った方を移動させるタイプ。

-

据置式リフト

設置部分は固定されており、アームが回転・収縮することによって移動を行います。

-

天井走行式リフト

上部に取り付けられたレールに沿ってリフトが走行し、移動します。

-

バスリフト

座った姿勢のまま入浴することができます。吊り下げタイプや浴槽内昇降タイプなどがあります。

-

階段・段差対応機器

電動で階段をゆっくり一段ずつ昇り降りできるので安心。車いすに対応した製品もご用意しています。

-

リフトアップチェア

いすからの 「立つ・座る」による、腰や膝への負担を軽くしながらサポートします。

-

段差解消機

玄関に備え付けるタイプの段差解消機です。

フレームを組み立てるだけなので、工事不要で設置できます。 本体は取り外しができるので、使用しない時は邪魔になりません。

杖の選び方

ご利用者の状態に合わせて選びましょう

●歩行器を使いたいが片手しか使えない方

つえを使った歩行でバランスがとりにくい場合は、身体の横で支え、安定性に優れた「サイドウォーカー」がおすすめです。

- サイドウォーカー

- 多脚杖以上に安定性に優れています。立ち上がりの補助としても使用可能で、広く平らな場所での使用に適しています。

●㆒脚づえではバランスが不安定な方

サイドウォーカーを使うほどではないが一脚づえでは不安を感じる場合は、支持面が広く、安定性が高い「多脚づえ」がおすすめです。

- 多脚づえ

- 3~4本の脚で歩行姿勢を支えます。サイドウォーカーよりコンパクトで、平らな場所での使用に適しています。

●片足に体重をかけられない方

脚のケガや病気などで体重のバランスが気になる場合は、上肢全体で支え、安定性の高い「松葉づえ」がおすすめです。

- 松葉づえ

- 左右の脇下に1本ずつはさみ、手で握って使用します。ロフストランドクラッチより、安定性に優れています。

●握力や手首の力が弱い方

手の握力や手首の力が弱い場合は、前腕部を使って支える「ロフストランドクラッチ」がおすすめです。

- ロフストランドクラッチ

- 握りとカフ(腕をホールドする部分)で前腕を支えるため、握力が十分にない場合でも使用可能です。

●手指の変形がある方やリウマチの方

手指が変形したり、リウマチなどでグリップを握るのが困難な場合は、前腕部を使って支える「プラットホームクラッチ」がおすすめです。

- プラットホームクラッチ

- 前腕支持部に腕を乗せて体重を支え、グリップはバランスを保つ程度に使用します。身体に合わせてグリップの角度調整ができます。

●ちょっと足腰が弱ってきた方

多脚づえなどを使うほどではないが歩行中にちょっとした支えがほしい場合は、「ステッキ・T字型つえ」がおすすめです。

- ステッキ・T字型つえ

- グリップと支柱のみの一脚づえ。歩くときに比較的バランスのよい方、適度な握力がある方に適しています。

歩行器・歩行車の選び方

ご利用者の状態に合わせて選びましょう

坂道での歩行が不安な方

上り坂での歩行がつらい場合や下り坂での歩行に不安を感じる場合は、上り坂ではアシストしてくれ、下り坂ではブレーキが働く「ロボット機能付歩行車」がおすすめです。

ロボット機能付歩行車

ハンドルに手を添えて歩くだけの簡単操作。上り坂でパワーアシスト、下り坂で自動減速を行う他、片流れ防止機能、急加速時のレーキ、坂道で手を放しても自動でブレーキがかかるなど、安全な歩行をアシストします。

歩くときの姿勢が安定している方

ある程度自力で歩ける場合は、両手で持ち上げて前に運ぶ「固定型歩行器」双輪キャスターで方向転換がスムーズな「前輪付歩行器」がおすすめです。

固定型歩行器・前輪付歩行器

固定型歩行器を両手で持ち上げて前に運び、身体を前進させて使用します。ベッドからの立ち上がりにも使用可能です。また前輪付歩行器は、補助的な後輪がついたタイプもあります。重荷によってストッパーが作動し、立った姿勢を支えます。

立った状態でバランスが不安定な方

立った状態でバランスがとりにくい場合は、上体を支える「肘支持型歩行車」がおすすめです。

肘支持型歩行車

上部のパッドに腕や脇をかけて上体を支えながら歩行します。取り扱いやすいので、早期の歩行訓練から使用できます。

歩き続けるのが困難な方

日頃から歩き疲れやすい場合は、座れる機能がついた「歩行車」がおすすめです。

歩行車

左右のハンドルを握って歩行します。買い物用のかごや収納バッグ、座席がついているタイプもあります。

ちょっと足腰が弱ってきた方

歩行器や歩行車を使うほどではないが支えがほしい場合、収納付きで、折りたたんだり座ったりできる「シルバーカー」がおすすめです。

シルバーカー

買い物用の収納スペースがあり、ハンドルやバーを握って歩行します。キャスターを固定して使用することも可能なタイプもあります。

軽量でコンパクトなベーシックモデルです。 前面のパットはレバー操作で休憩椅子になります。 マグネット式のフラップが付いた背面のバッグは近所のお買い物などでお使いください。

大きな容量のバッグが前面についたショッピングに適したモデルです。 バッグは倒すと休憩椅子に早変わり。 オプションのパーツを使えばスーパーの買い物カゴを座面の上に固定できるので便利です。

前後の2つのバッグと座りやすい椅子、ワンタッチで折りたためるデラックスモデルです。 前面のバッグは中身を取り出しやすいよう片手で開閉できるデザインを採用しています。 カルテやA4シートが入る背面の小バッグは取り外せば小さなポシェットとしても使えるのが特徴です。

車いすクッションの選び方

適切な姿勢で身体を支え、お尻や背中にかかる圧力を分散できるクッションを選びましょう。

ウレタン剤

使用されるウレタン素材により硬さやクッション性が異なります。座った時に底づきしない柔らかさと厚みのあるものを選びましょう。

ゲル材

圧力の分散性や衝撃吸収性に優れています。

ウレタンフォームや空気室などが組合わされたクッションは、組み合せにより身体を支持する機能が異なります。

エア材

空気室内の空気量を調整することで、クッションの硬さや形状を調整できます。

車いすの選び方

車いす選びのポイント

1.スムーズな移乗・移動・外出で身体機能を向上

寝たきりを予防するためにも、離床が大切です。ベッドから車いすに移乗し、トイレ、食卓、 居間への移動や散歩に出るなど、日常生活を広げていくことで身体機能向上はもとより、 精神的な自立度のアップにもつながります。

-

車いすに移乗

移乗をスムーズにするには、アームの跳ね上げや着脱など機能付きのものが便利です。

-

食卓やトイレ浴室へ移動

動線の幅、ドアの開閉方式、段差や家具などの障害をチェックします。

-

居間に移動

楽な姿勢がとれ、安定感や利用時間などを考慮に入れて、座り心地を確かめます。

-

外出

外出する前に、悪路、坂道、障害物、人込み、トイレなどを確かめることも大切です。

2.車いす各部の名称とサポート機能

フィッティングのポイント

-

フィッティングの見方

-

車いす各部サイズの見方

その他チェックすべきポイント

●ご利用の目的は?

- ・車いすでどこに行くか?

- ・車いすの使用場所は?屋内か、屋外か?

- ・使用時間はどの位か?短時間か、長時間か?

●介助者の状況は?

- ・車いすの操作能力は?

- ・介助できる時間はどのくらいあるか?

- ・介助者の体力は?

●住まい環境は?

- ・行動範囲は?

- ・通路の幅は十分あるか?

- ・床の段差はどのくらいか?

- ・部屋の広さはどれくらいあるか?

ラインナップ

お身体の状況や使用目的に合わせて選べます

車いすは、大別すると手動式と電動式とに分かれます。手動式には、自走用と介助用とがあります。 自走用は利用者本人が腕の力などを利用して走行し、介助用は後方から操作しながら走行します。

-

自走用車いす

後輪が大きめの車いす。ご利用者が自分で操作するタイプです。

-

介助用車いす

後輪が小さい車いす。介助する方が車いすを操作するタイプです。

-

座位変換型車いす

(ティルト・リクライニング型車いす)背を好みの角度に倒せるタイプ(リクライニング)と、座面と背の角度を変えずに倒せるタイプ(ティルト)があります。

-

モジュール型車いす

自走用/介助用各々の部材を組み合わせて作るため、座幅や座面の高さ、肘掛けの高さなどをご利用者に合わせて変更・調整できます。

-

レバー操作型電動車いす

操作レバー(ジョイスティック)を使って、少ない力で運転できます。

-

介助用標準形電動車いす

介助する方が電動車いすの運転操作を行うタイプです。

-

ハンドル形電動車いす

ハンドル操作で運転し、時速6㎞以下で歩道を走ることができる上、運転免許は不要です。

-

自走用車いす

- ・自走用

- ・介助用

- ・座位変換型

- ・モジュール型

電動車いす

- ・レバー操作型

- ・介助型

- ・ハンドル操作型

目的に合わせて選ぶ

●車いすの動かし方で選ぶ

●座ったときの姿勢で選ぶ

●ベッドへの移動方法で選ぶ

体格・症状に合わせた調整が簡単な新モジュール車いす。姿勢が安定する「立体スリングシート」を採用。

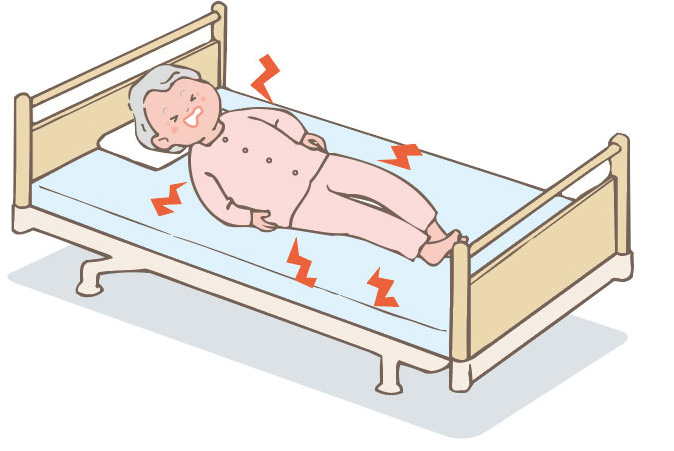

床ずれ予防マットレスの選び方

床ずれ防止マットレス選びの

ポイント①

1.機能

柔らかく寝心地のよいものを選びましょう

自分で身体の向きを

変えられる場合は「活動性」を

重視しましょう

自力での身体の向きを変えられる場合は、活動性を重視して選びましょう。

立ち座りや車いすの乗り降りする際の安定性も留意しましょう。

自分で身体の向きを

変えられない場合は

「体圧分散性」を優先しましょう

体圧が1ヶ所に集中するのを防ぐために、体圧分散効果の高いマットレスを選びましょう。

床ずれ防止マットレス選びの

ポイント②

2.素材

すでに床ずれがある場合は症状に応じて選びましょう

「予防」から「ステージⅣ」まで、

床ずれの症状にあわせて

お選びいただけます。

3.快適

通気性のよいものを選びましょう

床ずれが心配な寝たきりの方の

多くは失禁があります。

失禁や発汗に配慮して

選びましょう。

利用者の床ずれステージ

- ※目安になるマットレスから動きやすさや相性をみて選びましょう。

- ※本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては必ず主治医などにご相談してください。

マットレスの選び方

マットレス選びのポイント①

1.快適

柔らかく寝心地のよいものを選びましょう

心地よく理想の寝姿勢を維持するためには、身体が適度に沈み込む柔らかめのマットレスを選びましょう。

防水シーツ

就寝時に失禁の恐れや心配のある方は、防水シーツの利用で快適にお使いいただけます。

-

●尿漏れの恐れのある時

失禁しやすい場合は防水シーツをシーツの上に掛けます。

-

●尿漏れが心配な時

失禁が心配の場合は防水シーツをシーツの下に敷きます。

ベッドメイキング

マットレスの上にベッドパッドを載せ、その上からシーツでくるんで使用します。

2.床ずれ防止

身 体を動かせない方は、体圧分散効果の高いものを選びましょう

体圧が1ヶ所に集中するのを防ぐために、体圧分散効果の高いマットレスを選びましょう。

体圧分散性

就寝時に失禁の恐れや心配のある方は、防水シーツの利用で快適にお使いいただけます。

-

体圧分散性が高いマットレス

体圧がほどよく分散

-

体圧分散性が低いマットレス

体圧が局部に集中

サイドアップ効果

両サイドの床板がアップして座位を安定させ、ベッドからの転落を防ぎます。

3.立ち上がりやすさ

離床を優先する方は、硬めのものを選びましょう

ベッドからの立ち座りを優先したい方は、身体が沈み込まず立ち上がりやすい硬めのマットレスを選びましょう。

4.サイズ

体型や使う環境にあわせて選びましょう

ベッドサイズに合わせて

マットレスのサイズをお選びください。

小柄な方にはショート、

大柄な方や寝返りしやすい幅を

求める方はシングルがおすすめです。

-

85幅スーパーショート

通常より

約26cm

短いタイプ

-

91幅ショート

通常より

約14cm

短いタイプ

-

85幅標準

ご利用者に

近くて

介助しやすい

-

91幅セミワイド

通常より

約6cm

幅広タイプ

-

91幅ロング

通常より

約14cm

長いタイプ

(立ち上がりやすさを重視)

(床ずれ防止を重視)

| 商品名 | かたさ | 対応サイズ | 背上げらく 機能対応 |

サイド アップ 機能対応 |

構造 | 片面/両面 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

ファイバーマットレス  |

かため |

|

ー |

★ |

|

両面仕様 |

|

高弾性ウレタン薄型  |

かため |

|

ー |

★ |

|

両面仕様 |

|

高通気マットレス  |

ややかため |

|

ー |

★ |

|

片面仕様 |

|

高密度連続スプリング  |

ややかため |

|

ー |

★ |

|

片面仕様 |

|

リバーシブルマットレス  |

やや柔らか ややかため |

|

ー |

★ |

|

片面仕様 |

|

高通気・体圧分散  |

やや柔らか ややかため |

|

ー |

★ |

|

片面仕様 |

|

腹部圧迫軽減  |

やや柔らか |

|

ー |

★ |

|

片面仕様 |

優れた通気性とクッション性により朝まで快適な睡眠を得られます。 素材であるポリエステル系のエストラマー樹脂は熱に強く電気毛布も使用できます。 ポリエチレン樹脂に比べて耐久性があり、クッション性(弾力性)にも優れています。

介護ベッドの選び方

介護ベッドは、起きあがり立ち上がりがしやすい、車いすへの乗り移りなどの離床がしやすい、ベッドの上での生活介助がしやすい等のメリットがあります。

介護ベッドは、いろいろな機能・特長をそなえていますので、介護を受ける方の状態、体格、お部屋の広さ等を慎重に考慮して適切なベッド選びをしましょう。

上体を起こしやすいこと

「背上げ機能」で起き上がりもラクラク

上体を起こすときに体がずり落ちないこと

「脚上げ機能」で身体のずり落ちを防ぎます

安全に立ち上がれること

体格や使う環境にあわせて選びましょう

座位を安定させ、ベッドからの転落を防ぎます。

床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、寝返りをサポート。

お好みに合わせてデザインを選べます。

つかまっての立ち座りを補助。使いやすい角度に調整できます。

身体の状態や介護ベッドの種類などに合わせてお選びください。

マットレスの厚さが19cm以下であることをご確認ください。

マットレスの厚さをご確認ください。 エアマットレスをご使用の場合は、マットレスと合わせた厚さが19cm以下となるようにしてください。

引き出してサイドレールを取付けられます。

体格や身体の状態など使用環境に合わせて高さを選べます。

ベッドを操作するリモコンスイッチです。

背上げ・脚上げ操作時に万が一停電が起きた場合、スイッチの切替で手動で背上げと脚上げを水平状態に戻すことができます。

身長にあわせて、ボトム全体の長さを調節できる「マルチフィットボトム」。 大腿長にあわせ、ボトムのひざ位置を調節できる「ひざ位置フィット機能」。この2つを調節できるから、ベッドが体型にフィットしてくれます。

※キャスター脚タイプは課税対象です。